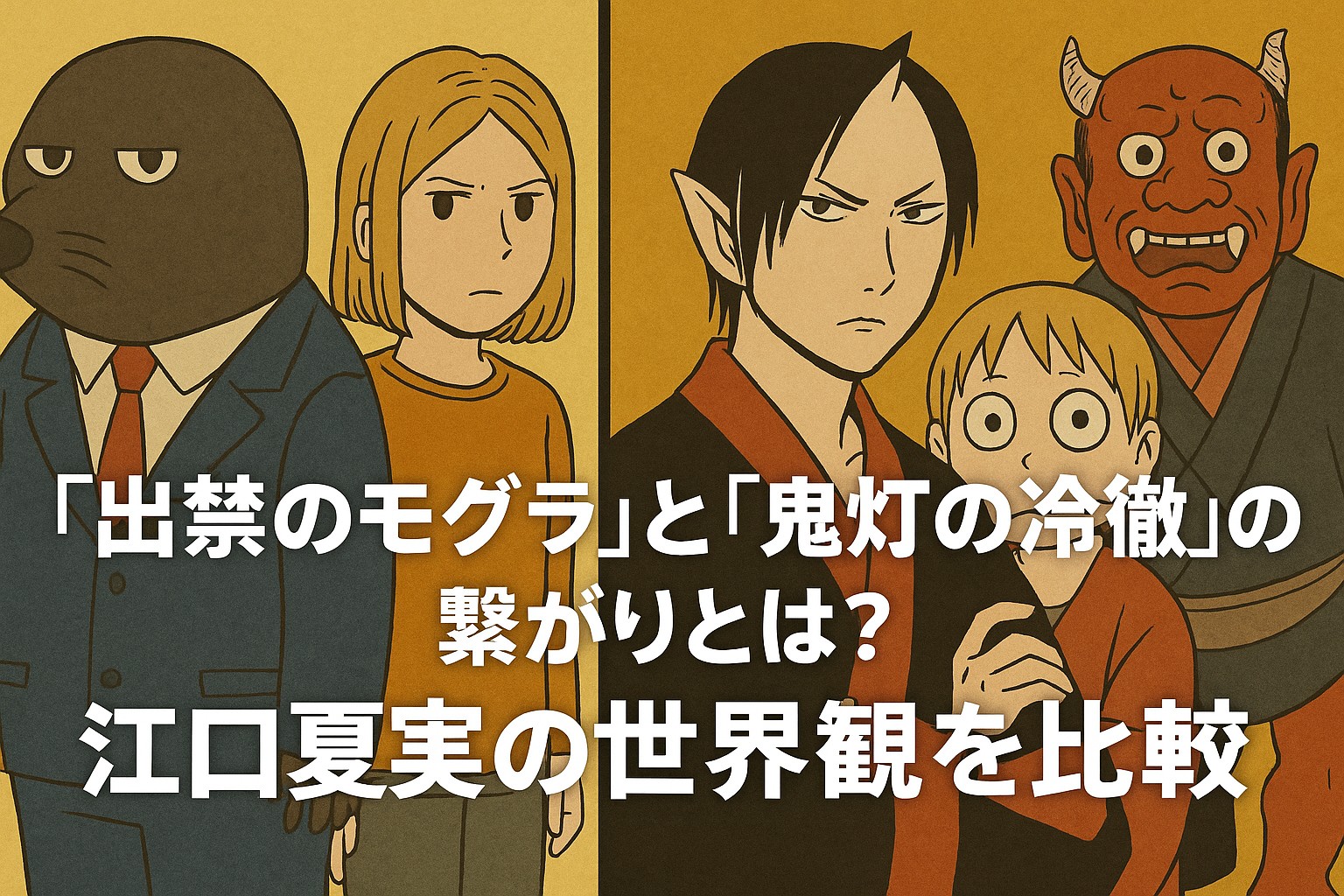

『出禁のモグラ』と『鬼灯の冷徹』――江口夏実が生み出した、唯一無二の世界観を持つ二つの作品は、一見すると全く異なる物語に見えるかもしれません。

しかし、その根底には“生と死”、“異界と人間”の交錯という、江口夏実ならではの哲学が息づいています。

この記事では、『出禁のモグラ』と『鬼灯の冷徹』の間に潜む繋がりと、作者が描こうとした世界観の共鳴について、深く掘り下げていきます。

この記事を読むとわかること

- 『出禁のモグラ』と『鬼灯の冷徹』の共通する世界観と設定

- 作者・江口夏実が描く「生と死」「秩序と迷い」の対比構造

- スピンオフと噂される理由やキャラクター裏設定の考察

江口夏実プロフィールと作風の変遷

江口夏実は東京都葛飾区出身。

女子美術大学で日本画を専攻後、2010年にデビュー。

代表作『鬼灯の冷徹』は2011年から2020年にかけて『モーニング』で連載され、全31巻、全271話を描き切りました。第52回星雲賞漫画部門受賞という栄誉も獲得しています。

本作では、地獄という異界を舞台にしながら、<人間らしさ>への深い共感とブラックユーモアをふんだんに盛り込み、独自の“地獄日常系”というジャンルを築きました。

鬼灯という冷静沈着な補佐官が、地獄と人間世界のズレに突き刺さる鋭さを持つ、その語り口には、江口自身の哲学が滲み出ています。

連載終了後の2021年から始まった最新作『出禁のモグラ』では、今度は“この世”が舞台に。

「あの世から出禁をくらっているから死なない」と語る自称仙人・モグラを中心に、大学生の真木と八重子が巻き込まれる奇妙な事件と日常の狭間を描いています。

インタビューで江口先生も語っているように、実はモグラというキャラクターは『鬼灯の冷徹』より先に構想されていたと明かしています。

つまり、二つの作品は形式上は別々でも、江口夏実の世界は最初からどこかで繋がっていたのです。

『鬼灯の冷徹』と『出禁のモグラ』:世界観の共通点

『鬼灯の冷徹』は、人間世界と死後の世界を繋ぐ地獄という舞台に、公共事業的な日常シーンや役所的な構造を導入しながら、鋭い社会風刺とブラックユーモアを昇華させた作品です。

地獄という重厚な異界設定にもかかわらず、「地獄の沙汰も金次第」「精神的運動会」など、現代の社会構造そのものを反映したエピソード群は、幅広い読者の共感を呼びました。

鬼灯と白澤という対照的な二大キャラのライバル関係も、善悪では割り切れない正義観の対立として深みを与えています。

一方で『出禁のモグラ』は、「この世」の日常に神話や不死の観念、不条理な運命を持ち込むことで、異界と交錯する日常を描き出します。

モグラは「あの世から出禁にされた不死の仙人」として語られ、主人公真木や八重子と共に怪異と出会いながら、現実と幻想が融け合う世界が展開されます。

両作に共通するのは、異界との接点を“日常的な文脈”に落とし込む手法です。

地獄の請求業務がサラリーマンの一日なら、モグラの“死なない体質”は大学のキャンパスに突如舞い降りた奇妙な法則。いずれも「非日常を引き寄せる日常の地平」が作家の主戦場なのです。

さらに神話的背景や妖怪的モチーフを散りばめながらも、語り口は“穏やかな日常の裏側に潜む不思議”を静かに照らすようなもの。

そこには、江口夏実が追い続ける「生と死の境界」「人間の倫理観への問い」というテーマが静かに、しかし確実に横たわっています。

キャラクターと裏設定のリンク

『出禁のモグラ』と『鬼灯の冷徹』、明確にクロスしてはいないものの、そこかしこに“魂の断片”が散りばめられています。それは、設定の重なり合いやキャラクターの原型のような存在感です。

まず注目したいのは、モグラというキャラクターそのものです。実は江口夏実先生が大学生時代に最初に構想したのがモグラであり、そのキャラを動かす世界観を構築するために先に『鬼灯の冷徹』を描いたと語られています。

つまり、モグラは『鬼灯』より“先に生まれた魂”だったのです。

次にキャラ像の共鳴について。『鬼灯の冷徹』の妖狐檎や野干など、“狐面”や“裏方の妖怪”という設定が、モグラの周囲にいる部下キャラや狐めいたモチーフと重なります。

明言はされていないものの、読者の間に「スピンオフ?」と囁かれるのは、この質感の類似性によるものです。

さらに設定の裏返しとして見るならば、『出禁のモグラ』第2巻以降では地獄の存在そのものがほのめかされるなど、あの世とこの世の境界線がゆらぎ始めます。このあたりの伏線は、『鬼灯の冷徹』との世界観のリンクを暗示しているようにも読めます。

つまり、形式としては別作品であるものの、キャラクター原型の重なりや設定が構造として再構成されている感触が両作を“精神的に繋げている”のです。それはまるで、江口夏実の思考軌跡が異形の鏡像として二つの作品に反映されているかのようです。

モグラと鬼灯:対照的な存在性

鬼灯は地獄という法と秩序の世界において規律を守り、正義と責任を背負う存在でした。その冷静沈着さと厳格さには、「死者への配慮」と「制度の運用」という重層的な意味が込められています。

一方、モグラは「あの世から出禁にされた不死の仙人」として、自由と孤独の間に彷徨うキャラクター。自らの不死性に呪われつつも、人間との“繋がり”を求める不器用さが、読者の心を揺さぶります。

この二人を対比すると、“正義/秩序”と“共感/迷い”という、まったく異なる価値観の軸が浮かび上がります。

鬼灯は制度の守護者、モグラは感情の宿主 —— その存在性の対照が、作中世界の根底に流れるテーマの違いを鮮やかに際立たせるのです。

さらに、鬼灯が他者に対して毅然と向き合う強さを持つのに対し、モグラはしばしば自身の葛藤に晒されます。それは“秩序への忠誠”と“自由と共感を求める苦悩”の二重構造。

結局、江口夏実が提示するこの対比は読者に問いかけます。

「制度とは正しいか?」と。「共感は赦しとなるのか?」と。

モグラの在り方が持つ不完全な優しさと鬼灯の法の冷たさが、静かな対比の中で魂を揺るがせてゆくのです。

なぜスピンオフと呼ばれる?ファンや噂の背景

『出禁のモグラ』がしばしば“スピンオフ”説で語られるのは、ファンの考察と作者自身の告白が混じり合っているからです。

江口夏実先生は2024年のインタビューで、モグラというキャラクターは実は『鬼灯の冷徹』よりも先に構想されていたと明かしています。

つまり、モグラは“先に生まれた魂”であり、その魂を動かす物語として『鬼灯』を描いたとも言えるのです。

この事実に加えて、ファンの間では「狐面キャラ」「妖怪」「裏方的存在」といったモチーフの類似性から、両作品には明確な繋がりがあると感じられています。声には出されなくとも、その“質感”に惹かれて考察が広がったのです。

さらに物語中では、第2巻以降、“地獄の存在そのもの”がほのめかされるような描写もあり、異界の気配が漂います。

これもまた、「あの世」と「この世」の境界線が重なっているように読者に錯覚を起こさせ、“世界観の繋がり”を感じさせます。

ただし、公式にはこれが「続編」や「スピンオフ」であるとは宣言されていません。むしろ、江口先生の中では一貫した世界観を構築するための“順序の入れ替え”のような存在であり、読者の想像力と発想を刺激する創作の余地となっているのです。

江口夏実作品に通底する「笑い」と「死生観」

江口夏実の作品には、不条理でありながら哀しみを慰撫するブラックユーモアが常に息づいています。

『鬼灯の冷徹』でも『出禁のモグラ』でも、「死」や「不死」と向き合いながら、観る者を笑わせ、そして深く考えさせるユーモアが核心にあるのです。

特に『鬼灯の冷徹』では、地獄の行政処理や魂の決済といった日常業務が、まるで会社の業務報告のように描かれ、それが笑いを誘う一方で、「誰が裁きを受けるべきか?」という倫理的問いかけを促します。

一方『出禁のモグラ』では、モグラという存在自体が「死なない呪い」を体現し、日常に超常を忍ばせる。そこに、笑いとともに「死とは何か? 生とは何か?」という、救いと喪失の問いが重厚に佇みます。

両作品に共通するのは、“笑い”によって“死生観”を照らし出す手法です。

読者は笑いながらも、自分の生きる価値観を問われるような余韻に浸ります。それは江口夏実が読者と静かに交感を交わす瞬間でもあります。

その結果、作品を読み終えたあとに残るのは「生と死の境界線は本当に明確だろうか?」という静かな疑問と深い共感の余韻。

江口夏実は、笑いと哲学を融合させることで、読者に“救いの光”と“問いの影”を同時に差し出しているのです。

まとめ|“異界の隣にある日常”が照らす、江口夏実作品の本質

江口夏実が描く『鬼灯の冷徹』と『出禁のモグラ』は、一見すると設定も舞台も異なる別物のようです。

しかし、両作品に共通するのは、異界の境界線を“日常”に織り込み、静かに浮かび上がらせる語り口調です。

キャラクターやモチーフ、設定の重なり合いが示すのは、形式的なスピンオフではなく、江口の中にある“問いの一貫性”です。モグラという原型→鬼灯の構築→再びモグラへと戻る構造は作家の思考回路そのものと言えるでしょう。

そして、笑いを通じて死生観を問いかけるその手法こそが読者に深い余韻を残します。

正義と秩序を象徴する鬼灯と、共感と迷いを備えたモグラは、問いと答えの対比でもあります。

これらを踏まえ、江口夏実作品はただエンターテイメントとして面白いだけではなく、私たち自身の倫理観、生と死への向き合い方を映し出す鏡となるのです。

今後、さらなるメディア展開があれば、その境界線を超えた世界観が、より多くの人々の心を打つことでしょう。

この記事のまとめ

- 江口夏実の世界観は“生と死”の問いが核心

- 『出禁のモグラ』は『鬼灯の冷徹』と精神的に繋がる作品

- キャラや設定の共通性がスピンオフ説を呼ぶ

- 鬼灯とモグラ、正義と迷いの対比が鮮烈!

- 笑いと死生観を融合させた独自の作風

- 異界と日常の境界線がテーマ

- 作者の思考軌跡が2作品に反映

- 読後に余韻が残る、深い人間描写

コメント